Mittwoch, 22. Juli 2015

Der kauzige Onkel

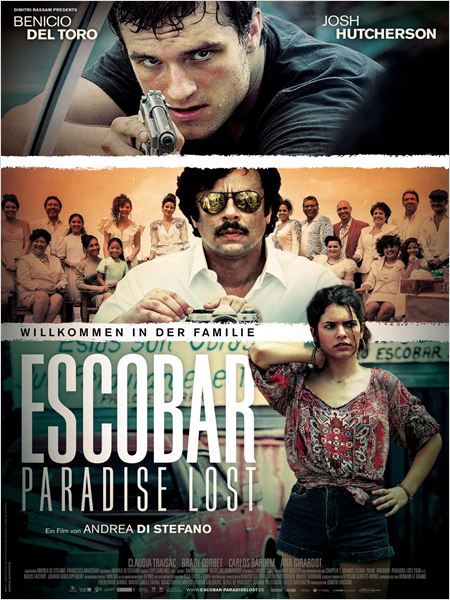

Escobar – Paradise Lost

Sich einem Mann wie Pablo Escobar filmisch zu nähern, scheint eine gewaltige Aufgabe zu sein. Der kolumbianische Drogenbaron würde auf den ersten Blick mit seiner unbegreiflichen Ambivalenz zwischen verehrtem Wohltäter und brutalem Kartellboss die perfekte Vorlage für ein packendes Biopic abgeben. Doch vielleicht ist es in diesem Zwiespalt begründet, dass ein solcher Film dem internationalen Kino bisher vorenthalten wurde. Mit Escobar – Paradise Lost nähert sich Regiedebütant Andrea di Stefano (als Schauspieler aus Life of Pi und Eat, Pray, Love bekannt) dem Phänomen Escobar auf ambitionierte und ungewöhnliche Weise an., indem er auf dessen detailliert belegtes Familienleben zurückgreift. In die Rekonstruktion des Lebens mit Frau und Kindern flechtet di Stefano den fiktiven kanadischen Surflehrer Nick ein, der Escobars Nichte Maria zur Frau nimmt. Und so ist, anders als der Filmtitel vermuten ließ, Josh Hutchersons Nick der Protagonist des Films. Der Tribute von Panem-Star agiert durchaus überzeugend, an der Seite der spanischen Newcomerin Claudia Traisac gerät auch die zentrale Liebesgeschichte nie unpassend. Klarer Star und Aushängeschild des Films ist jedoch Benicio del Toro und seine Darstellung Pablo Escobars. Der mexikanische Oscargewinner (Traffic) hat zwar vergleichsweise wenig Screentime, ist aber der uneingeschränkte Mittelpunkt jeglichen Geschehens auf der Leinwand. Del Toros Leistung ist schlicht genial. Eine bessere Verkörperung Escobars mag ich mir derzeit beim besten Willen nicht vorstellen. Neben dem großartigen Cast kann Escobar – Paradise Lost mit enormer Intensität und Spannung aufwarten. Die Handlung des Films hat ihren Ursprung am Vorabend Escobars Auslieferung an die kolumbianischen Behörden am 1.4.1991. Die damit einhergehende Unsicherheit und Paranoia innerhalb des Kartells überträgt sich von der Leinwand direkt auf den Zuschauer. Leider muss ich Escobar – Paradise Lost dennoch eine gewisse Uneinigkeit ankreiden. Di Stefanos selbst gewählter erzählerischer Rahmen wird nach der Hälfte des Films aufgelöst, der damit einhergehende Cliffhanger verpufft wirkungslos. Überhaupt wirkt der Film durch einige Rückblenden und Flash Forwards recht zerfahren. Dazu ist das Passing des Streifens teilweise chaotisch. Vor allem die ersten 45 Minuten sind äußerst gestreckt, weswegen Escobar – Paradise Lost am Ende der 120 Minuten etwas die Luft ausgeht. Trotz einiger Ungereimtheiten lohnt sich ein Blick auf diese Annäherung an eine der zwiespältigsten Persönlichkeiten der jüngeren Geschichte.

7/10

Für Fans von: Che, Scarface

Abonnieren

Kommentare zum Post (Atom)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen